Spinalkanalstenose

- Definition: Enge des Spinalkanals und/oder des lateralen Recessus

- Ätiologie:

- angeboren:

- idiopathisch

- Achondroplasie

- erworben:

- degenerativ (zentral, lateraler Recessus, degenerative Spondylolisthesis)

- Spondylolisthesis

- iatrogen nach Laminektomie, Fusion, Chemonukleolyse

- posttraumatisch

- Morbus Paget

- Fluorose

- Pathogenese: degenerative Spinalkanalstenose

- Stadium 1: Verschleiß der Bandscheibe, Synovialitis der Facettengelenke

- Stadium 2: Instabilität des Bewegungssegments mit einer degenerativen Spondylolisthesis (L4/5 am häufigsten) bis Grad 2; Risiko bei vertikal ausgerichteten Facettengelenken erhöht

- Stadium 3: Konsolidierung mit Entwicklung einer Spinalkanalstenose; Ursache: Retrophyten, Osteophyten der Facettengelenke, Hypertrophie des Ligamentum flavum

Klinik / Diagnose:

- Manifestation als:

- intermittierende neurogene Claudicatio

- radikuläre Symptomatik

- chronisches Cauda equina Syndrom

- atypische Beinschmerzen

- Claudicatio:

- Schmerzen und Schwäche in den Beinen mit zunehmender Gehstrecke

- Besserung durch Vorwärtsbeugung und Hinsetzen (Durchmesser des Spinalkanals und der Foramina intervertebralia nimmt in Inklination zu)

- radikuläre Symptomatik: bei einer Stenose des lateralen Recessus kann ein klinisches Bild vergleichbar einem Bandscheibenvorfall entstehen

- chronisches Cauda equina Syndrom: langsam entstehende Blasenschwäche, Schmerzen in Damm und Rektum

- atypische Beinschmerzen: diagnostisch schwer von beginnender Coxarthrose abzugrenzen

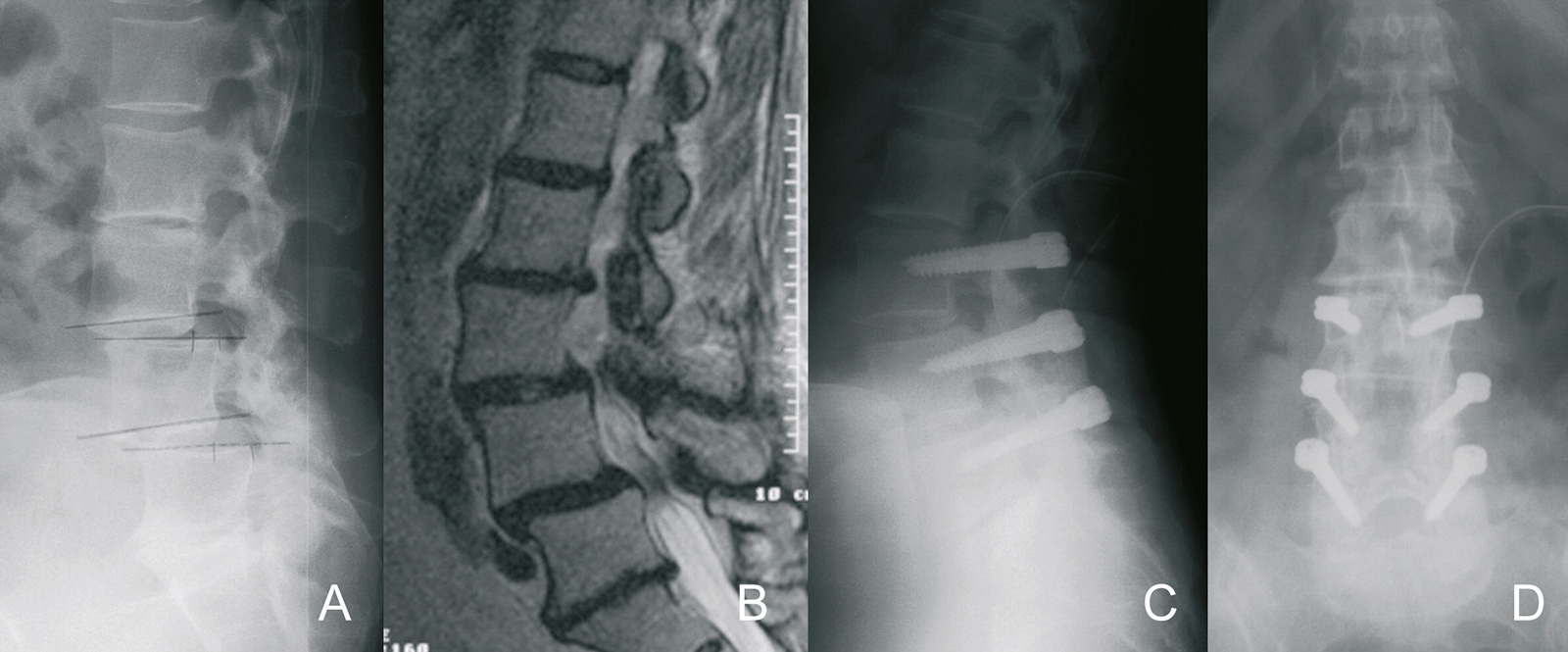

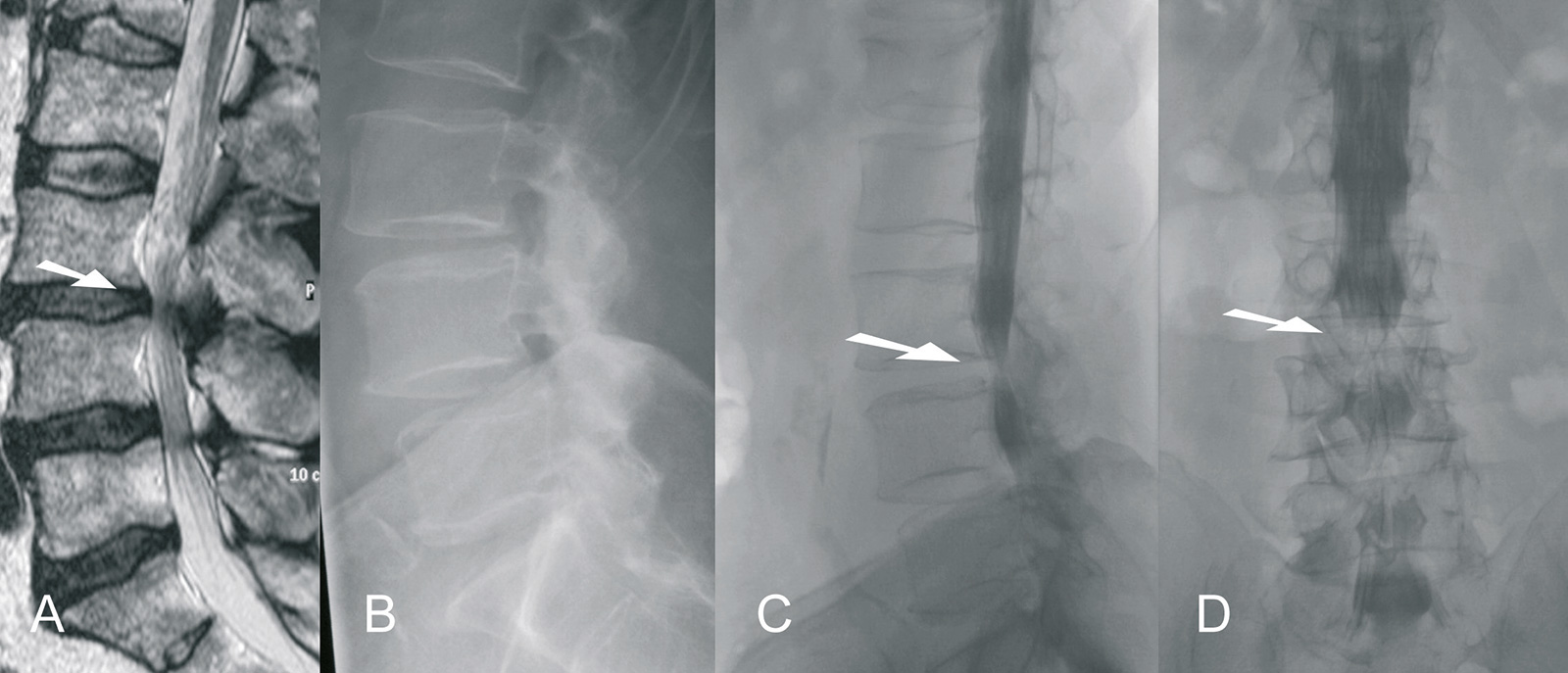

- Myelografie:

- Sanduhrform des Kontrastmittels, heute in der Regel mit CT kombiniert

- Computertomografie gestattet exzellente Darstellung der knöchernen Enge

- Computertomografie: ohne Myelografie aufgrund der inadäquaten Weichteildarstellung wird nur etwa ¼ der Patienten mit zentraler Stenose korrekt indentifiziert

- MRT:

- exzellente Darstellung des Spinalkanals, der Facettengelenke und der Dicke des Ligamentum flavum

- sagittale und koronare Rekonstruktion möglich

- Korrelation mit der Klinik entscheidend

- somatosensorisch evozierte Potentiale: hilfreich bei der Identifizierung der beteiligten Nervenwurzeln

- immer fachneurologische Untersuchung, um eine Polyneuropathie auszuschließen

Klassifikation nach Schizas:

- Grad A: Liquorflüssigkeit ist inhomogen im Durasack verteilt A1: Nervenwurzeln liegen dorsal und füllen weniger als 50% des Durasacks, A2: Nervenwurzeln in Kontakt mit dem Durasack, dorsal hufeisenförmig angeordnet, A3: Nervenwurzeln liegen dorsal und füllen mehr als 50% des Durasacks aus, A4: Nervenwurzeln liegen zentral und füllen grosse Teile des Durasacks aus (keine oder geringe Stenose)

- Grad B: Nervenwurzeln füllen den gesamten Durasack aus, können aber noch abgegrenzt werden (moderate Stenose)

- Grad C: homogenes graues Signal, die Nervenwurzeln können nicht mehr abgegrenzt werden, dorsal kann epidurales Fett abgegrenzt werden (schwere Stenose)

- Grad D: weder Nervenwurzeln noch epidurales Fett sind erkennbar (extreme Stenose)

Therapie:

konservative Therapie:

- Indikation: Schizas Grad A&B

- das Hinauszögern einer operativen Intervention gefährdet das OP-Ergebnis nicht

- in der akuten Phase gegebenenfalls kurzfristig Ruhe

- Trainingsprogramm: Übungen in Inklination, wie z. Bsp. Training mit dem Fahrradergometer, Aquajogging, Stepper

- NSAR oder Cox-2 Hemmer

- ggf. Antidepressiva vor allem bei neuropathischen Schmerzen

- Miederversorgung: kontrovers, da resultierende Schwächung der Lendenwirbelsäulenmuskulatur

- Calcitonin: in Studien wirksam

- Infiltrationsbehandlung mit Kortison: Facettengelenke, epidurale Injektionen

- physikalische Therapie: Fango, Wärme, Ultraschall

- Akupunktur

operative Therapie:

- Indikation:

- Schizaz Grad C&D

- absolute Indikation: progrediente Cauda equina Symptomatik (Blasen- und Mastdarmschwäche)

- absolute Indikation: progrediente Lähmungen bei radikulärer Symptomatik

- starke Schmerzen ohne Besserung unter konservativer Therapie

- Beinschmerzen (Rückenschmerzen werden durch den Eingriff weniger verringert)

- prä-OP: Identifizierung der stenotischen und oder instabilen Segmente entscheidend

- Operationstechnik:

- zentrale Stenose: Laminektomie oder undercutting decompression (dem Spinalkanal zugewandte Laminaanteile werden abgetragen); die Pars interarticularis wird erhalten

- laterale Stenose: einseitige Laminektomie oder undercutting decompression, Foraminotomie, mediale Facettektomie; eine totale Facettektomie mit resultierender Instabilität kann eine Fusion notwendig machen

- Spondylodese: bei intraoperativer Instabilität im dekomprimierten Segment, ggf. bei Rückenschmerzen auf der Basis von degenerativen Veränderungen in der betroffenen Bandscheibe und Facettengelenken

- Dekompression der kontralateralen Seite in der sogenannten „over-the-top" Technik. Eine Seite wird interlaminär dekomprimiert, dann wird der Tisch zur Gegenseite gekippt und das Mikroskop geschwenkt, um die Gegenseite zu dekomprimieren

Komplikationen und Prognose:

- Literatur: 1/3 der Patienten sind mit dem konservativen Therapieergebnis zufrieden

- Operationsergebnis:

- 85% gut und sehr gut

- 68% komplette Beschwerdelinderung

- schlechte Ergebnisse in der Regel bei Rückenschmerzen, da diese durch die Dekompression nur wenig beeinflußt werden

- schlechtere Operationsergebnisse häufiger bei: Frauen, laufenden Rentenverfahren, Voroperationen, Übergewicht, Rauchern